育業を根付かせるアイデアが、

“会社全体の仕組み化”を前進させる。

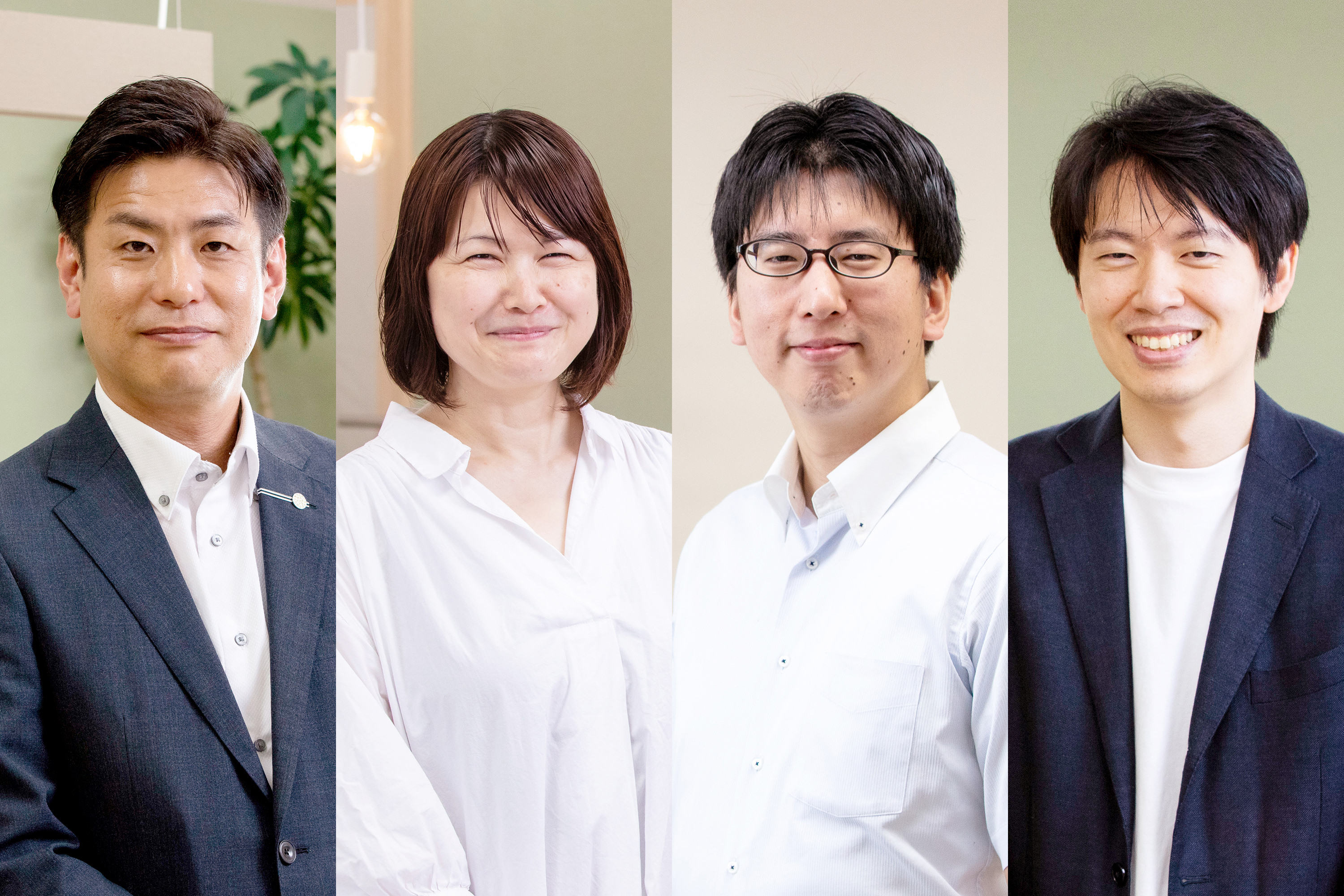

お話を伺った人

経営者・人事労務担当

株式会社FCEプロセス&テクノロジー

代表取締役社長

永田 純一郎さん

株式会社FCE Holdings

マネジメント推進部 労務

川畑 ゆたかさん

従業員

株式会社FCEプロセス&テクノロジー

営業推進部

赤司 泰朗さん

株式会社FCEプロセス&テクノロジー

企画開発室

安宅 雄一さん

業務プロセスの自動化を支援する、RPAツール「Robo-Pat DX(ロボパットDX)」。この先進的なサービスを提供しているのが、株式会社FCEプロセス&テクノロジーです。グループミッションとして、「『人』×『Tech』で人的資本の最大化に貢献する」を掲げ、人の成長を後押しするビジョンを持っています。先輩パパママの出産・育児のノウハウを詰め込んだ独自の「サポートブック」の作成や、「相談窓口」の開設など、安心して育業が取得できる環境整備を進める同社に、男性従業員の育業に取り組む意義や、その背景にある想いなどを、代表取締役、労務、従業員、それぞれの立場から伺いました。

FCEプロセス&テクノロジーの3つのポイント

- 1.2022年度の男性育業取得率は100%。2度目の取得者も誕生した。

- 2.育児・育業に関する「サポートブック」を作成。パートナーの方も利用できる「相談窓口」を設置するなど、より安心して育業を取得できる環境整備に取り組む。

- 3.育業取得者だけではなく、サポートする周りのメンバーも含めてスキルアップできる。育業が会社全体にとってプラスに作用する好循環を生み出す。

経営者・管理職インタビュー

INTERVIEW 01_経営者 永田 純一郎さん

チャレンジあふれる未来を、まずは社内から。

2022年度の男性育業取得率は、100%。男性従業員が、あたりまえに育業を取得できる風土が出来つつあるFCEプロセス&テクノロジー社。子ども一人当たり、年間240,000円の教育手当を支給(中学校卒業の年齢まで)するなど、福利厚生面での支援も充実している。その源泉は、“チャレンジあふれる未来をつくる”という、FCE Holdings全体で掲げるパーパスにあると代表取締役の永田さんは語る。

「テクノロジーや人材・教育の分野を軸に、人や企業を支え、チャレンジがあふれる未来をつくり出していくことが私たちの使命です。そして、その実現のためには、私たち自身がチャレンジし続ける組織でなければなりません。育業に限らず、ご家族の介護といった、ライフステージの変化があっても、すべての社員が健やかに生きることや、チャレンジすることを後押しする。そんな文化・風土が、FCEには根付いていると思います」。

FCEにとっての男性育業取得者第一号が生まれたのは、2020年。当時では前例のない取り組みに、不安や障壁はなかったのだろうか。

「もちろん活躍している社員が、一定期間抜けるわけですから、会社・組織として様々な対応が必要だと感じました。正直、未知な部分もありましたが、まずは導入を前提に考えることが大切なのだと思います。出来ない理由を探すのではなく、どうすれば実現できるかをブレイクダウンするイメージですね。それぞれの企業ごとに、現実的な問題はあると思うのですが、まずは、“やる”と決断する。そうすれば、アイデアが自然と生まれてくるものです。そして会社として、社員を全面的に応援することを心掛けてきました」。

パパ育業は、「経営力の向上」である。

男性の育業取得が、パートナーや子どもにとって、プラスに作用することは想像しやすいかもしれない。一方で、事業活動を行う企業の立場から見ると、どのようなメリットがあるのか。

「第一に社員の人生が豊かになることは、単純に会社にとっても喜ばしいことです。生活が充実し、ハリが生まれ、仕事への活力にもつながるかもしれません。また、育業取得率が高まると、採用面などでの対外的なアピールポイントにもなり得るでしょう」。さらに、会社としての経営力の向上にも直結すると、永田さんは続ける。

「例えば、企業にとって、アクシデントや不慮の事態により、突然、人的リソースが足りなくなることは珍しくありません。往々にして、その場しのぎの対応になってしまったり、組織が弱体化してしまったりするのですが、育業取得の場合は、あらかじめ期間が分かっているため、しっかりと準備をすることができるのです。どんな体制を組めばいいのか。引き継ぎの項目は。業務を効率化できるポイントはないか…。関わる人間が、同じ目的に向かって頭を使い、主体性を持って障壁を越えていく。その力は、まさに“経営力”だと言えるのではないでしょうか。育業取得は、個人・組織の業務やあり方を見直せる機会をつくり、経営力の向上にもつながっていく、そうした側面を持っていると思います」。

INTERVIEW 02_人事労務担当 川畑 ゆたかさん

先人たちの生きた知恵を、パパ社員だけではなく、パートナーにも。

労務の立場から、従業員の働きやすい環境づくりに奔走する川畑さん。先輩社員の出産・育児のノウハウを詰め込んだ独自のサポートブック『パピマミClub』の企画・作成や、パートナーの方も利用できる「育業・育児相談窓口」の開設など、さまざまな取り組みを行っている。そんな川畑さんに、取り組みに込められた想いや狙いを聞いた。

「私自身が出産・育児を経験しているのですが、その際に、ネットや書籍を通じて、たくさんの情報を調べる必要がありました。しかし、調べることには時間も労力もかかってしまう。また、仕事に比重を置いているパートナーと、自分の知識レベルに差が出てしまったことに、苛立ちもありましたね。私はこんなに調べているのに、なんであなたは…!って(笑)」。

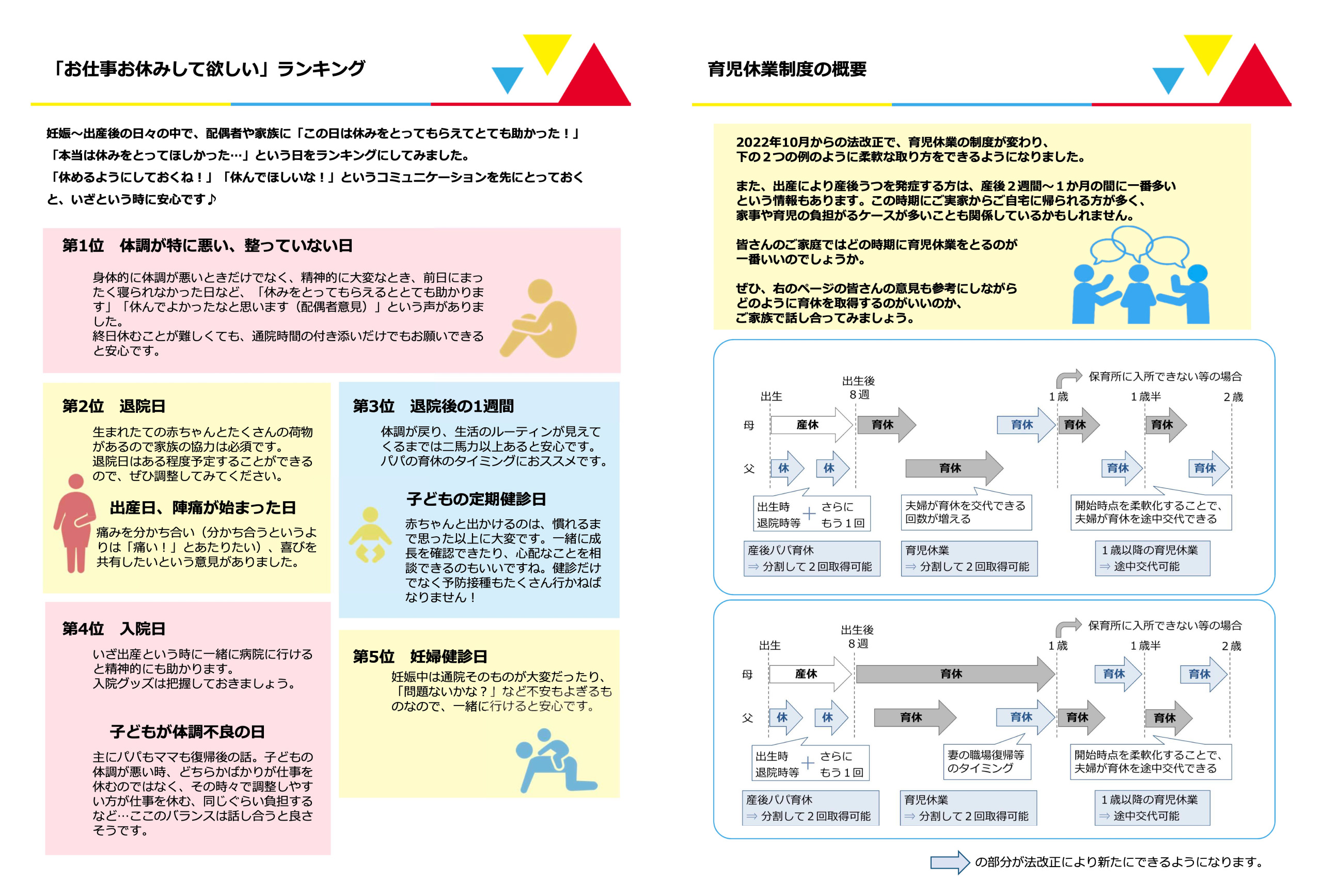

「こうした問題は、これから出産や育児、育業取得を迎えるFCE社員にも起こりうることだと思い、「パピマミClub」の企画をスタートさせました。私の経験談だけでなく、社内のたくさんの先輩パパ・ママにも協力を仰ぐことで、お金のあれこれ、やってよかったこと、お仕事を休んで欲しい日ランキング、おすすめの絵本など…、先人たちの知恵が詰まったサポートブックをつくることができました」。

この冊子、サポートブックの狙いは、単なる情報提供にとどまらないと、川畑さんは語る。

「調べる時間が減ることで、仕事にも集中できるのでは、と考えました。そして、パートナーと共に読むことで、男性社員が同等の知識を身につけ、お互いの理解も深めて欲しいと思っています。また、「育業・育児相談窓口」は、FCEの労務として、一人の先輩ママとして、私がお話を伺っているのですが、こちらも育業取得者だけでなく、そのパートナーの方にも安心してほしいという想いで開設したものになります」。

大切なのは、本人の意志で選べること。

パパ育業の制度利用は、FCE社内で着実に浸透しつつある。ただ、男性だからこその課題や、苦労するポイントもあるという。

「ご本人のためにも、パートナーの方のためにも、存分に育業をとってほしい想いがあるものの、女性に比べて期間が短く、その数ヶ月のために人材を採用するのは難しいケースが多いです。そのため、周囲の社員との連携や、理解をいただくことへの配慮が重要になってきます」。

また、制度をつくること以上に、現実的な選択肢として捉えてもらうこと。それが、川畑さん、そして会社の目指しているところだ。

「形としての制度づくりや、取得率の向上が目的ではありません。人生の大きなライフイベントを迎える社員が、育業という選択肢を持てることが大切だと考えています。そのためには、本人の意思はもちろんですが、会社全体として“男性も育業をとってあたりまえ”といった意識を持つことが必要です」。

そうした社内の意識を醸成するために、本人の了承のもと、ワークフロー機能を使った出産予定の共有や、朝礼などの場での周知を行っている。

「そして、ひとつの型に当てはめるのではなく、本人やご家族の希望に柔軟にあわせることで、制度はより利用しやすくなると思います。取得期間をはじめ、育業中は完全に育児に専念する、重要な顧客対応だけは行うなど…、その都度、ベストな形を相談しながら決めていきたいと思っています」。

従業員インタビュー

INTERVIEW 03_従業員 赤司 泰朗さん

育業の期間が、家族をもっと強くする。

営業推進部所属の赤司さんは、FCEプロセス&テクノロジーの男性育業取得者第1号。さらに、2020年と2022年の2回に渡って取得しており、同社における男性育業のロールモデルと言える。

「最初の育業を取得した時には、まだ入社して間もない頃でした。前例がなかったこともあり、上司や同僚に迷惑をかけてしまうのでは?本当に取得できるのか?という想いがありました。ただ、実際に上司に相談してみると、ちょっと拍子抜けするぐらい即答で『取りなよ!』と…(笑)。気持ちの面でも、業務サポートの面でも、後押ししていただけたことに今でも感謝しています」。

赤司さんは、妻の妊娠〜出産までの間は、頭の中では自分事だと分かっていても、どこか現実感がなかったそうだ。「父」としての自覚が芽生えていったのは、子どもの成長過程に濃密に関わったことが大きかったと、当時のことを振り返る。

「生まれてすぐの子どもって、想像以上に成長が早いんですよね。数日で表情が変わったり、反応が増えたり…。そんなひとつ一つの瞬間に出会えたのも、育業を取得したからこそだと思います。もし取得していなかったら、今ほど子どもに対して愛着が湧いていなかったかもしれません。そして一番大変な時期に、妻と二人三脚でサポートし合えたことも貴重な経験でした。人生のパートナーと強い信頼関係が築けた…と、私は思っていますが、奥さんはどうでしょう…?(笑)。ともあれ、育業の期間が、私たち家族をもっと、家族にしてくれたのだと感じています。そうした機会を与えてくれた会社には、成果でしっかりと恩返ししたいですし、次に周りの誰かが育業に入る際には、全力でサポートしたいと思っています」。

INTERVIEW 04_従業員 安宅 雄一さん

人生も、仕事も、

アップデートするチャンス。

FCEプロセス&テクノロジーが提供するRPAソフト「Robo-Pat」のヘルプデスク職に従事する安宅さんは、2022年の6月から育業を取得。そんな安宅さんは、育業の取得に強い想いを持っていた。

「私の人生の目標に、“いい父親になる”というものがあります。だからこそ、子どものすぐそばで、妻と共に大きなライフイベントを一緒に乗り越えたい気持ちがありました。ですので、チームの皆さんや、代表の永田さんが快く送り出してくれたのは、とても嬉しかったですね。初めての出産・育児で大きな不安を抱えていた妻も非常に喜んでくれました」。

育業中の業務引き継ぎのための仕組づくりや、周りに協力いただく体制の構築も、安宅さん自身で手掛けた。その中での気づきや発見も多かったそうだ。

「それまで自分一人で担当してきた業務が、属人的になっていたんです。しかし、育業中は代理の方にやっていただくことになるので、改めてマニュアルの作成や、業務の仕組み化を進めました。仕事を棚卸し、言語化することで、効率性を向上させることができました」。

中でも一番の驚きは、代理の方が出した成果だったという。

「ヘルプデスクのKPIとして数字をとっていたのですが、私が実行するよりも、代理の方が良いパフォーマンスを発揮されている部分があったのです。最初は、さすがにショックでしたね(笑)。ちょっと自信をなくした一方で、よりよい方法に気づけるきっかけにもなりました。育業から復帰後、その要因を分析し、マニュアルに追加したことでさらに効率を高めることができました。育業は、自分や家族の人生を、豊かにするもの。それと同時に、業務をアップデートするチャンスが潜んでいるのだと実感しています」。

「自分が抜けたら仕事が回らないのでは…」と不安に思っている人は多いはず。しかし育業を取得することで、FCEでは会社全体の成長を加速させ、個人の新しい発見にも繋がっているようだ。