仕事と介護の両立に大切な、最初の備え 〜ビジネスケアラー・ヤングケアラー予備軍に向けて~

コラム

仕事と介護の両立に大切な、最初の備え 〜ビジネスケアラー・ヤングケアラー予備軍に向けて~

株式会社チェンジウェーブグループ CCO 木場 猛

これは私が訪問介護の現場で働いていた時の話です。

忘れられない「介護の終わり」があります。

始まりは見ていませんが、体調を崩し入院したお父さんの看病から始まったそうです。娘さんはきちんと医師の指示を聞いて世話をしました。

ですが高齢のお父さんにとって長く「安静にしていた」ことは良くない方向に働きます。病気は治っても体は今まで通りとはいかず、目の前に落ちたボールを拾う感覚で世話を続ける娘さん。

これが介護だとは思っていませんでした。

そうこうしている間に仕事はままならなくなり退職。友人と会う機会もなくなり数年経って、歩けなくなったお父さんを持ち上げられない、と介護認定を受けました。

当時ヘルパーだった私が見た時には、お父さんはぼんやりとしか返事もない状態。それでも娘さんは介護を苦には感じておらず、私たち専門職も一丸となって穏やかな最後を迎えることができました。やれるだけのことはやった。そう思えました。

亡くなった数日後までは。

落ち着いた頃、ご挨拶に伺いました。介護のために契約している私は、親御さんが亡くなった後に関わり続けることはできません。娘さんと会うのはこれで最後です。

父さんもきっと幸せでしたね。そんな話をして帰る直前、玄関先で娘さんがポツリとこぼしました。「これから私は何をしたらいいんでしょうね…」と。

返事ができませんでした。

「介護がなければ」

表情のない声でそう続けた娘さん。

これ以上は言わせてはいけない、と私は話題を変え、逃げるようにその場を出ました。

気持ちを吐き出してもらった方が良かったのかもしれませんが、私の方が耐えられません。お父さんのためにと懸命だったあの人が、そのせいで自分の人生が狂ったと恨む。そんな姿は見たくありません。

私が不幸の後押しをした、その可能性に気づきたくなかったのかもしれません。

慌ててその場を離れたものの、次の家に行く前に少し時間があります。蒸し暑い季節に間違って買った缶コーヒーは甘ったるくて、ほとんど飲まずに前カゴに放り込みました。会社支給の錆びた自転車にこぼれてまとわりついていた、ベタつく匂いを今も覚えています。

今の私は、ビジネスケアラーとその予備軍に向けて「仕事と介護の両立支援」をしています。介護をどうするかだけではなく、あなたがどう暮らしていくかを支える役割です。

不安を抱える多くのビジネスケアラー「予備軍」に向けて、仕事と介護の両立に大切な、最初の備えを私からお伝えしたいと思います。介護では、数多くのパターンが想定されますが、今回は多くのみなさんが直面するだろう高齢の親御さんの介護を想定してお話いたします。

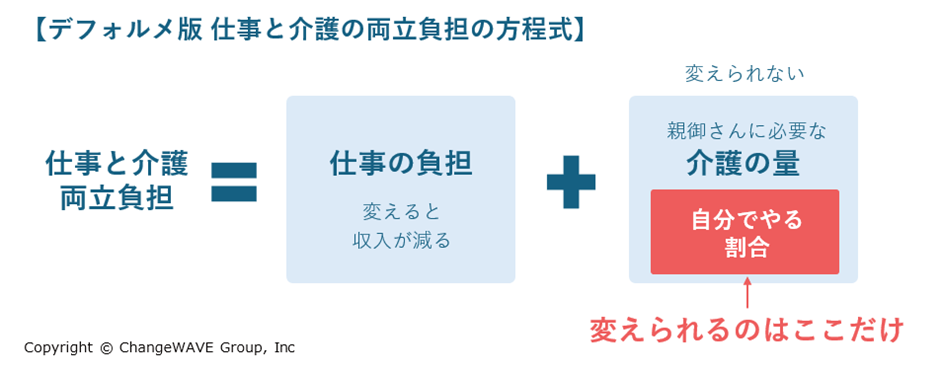

まず、両立の負担が何で決まるか。

なるべくシンプルに考えると、仕事の負担と介護の負担の足し算です。介護負担は、親御さんに必要な介護の量と、それを「自分でやる割合」のかけ算になります。

【図】デフォルメ版 仕事と介護の両立負担の方程式

仕事の負担を減らすと、一時的な補助は色々あるにしても収入が下がります。生活を考えると避けた方が良さそうです。

親御さんに必要な介護の量は親御さんの状態で決まります。どれぐらい歳をとったか、と考えてもいいかもしれません。親御さんを若返らせることはできないので、あなたが変えられるのは自分でやる割合だけです。

そう、仕事と介護の両立を考えた時に、コントロールできることは実は一つしかないのです。自分でやるか、他人に任せるか。自分でやる割合が増減すると生活に大きく影響が出るので、考え方としては「どのくらい介護を他人に任せられるか」という表現の方が合っているかもしれません。

そのため、制度やサービスをうまく使って「他人に任せる」やり方を知っておきましょう、と言われているのです。

では、そういった情報は溢れているのに、悩みや不安が減らないのはなぜでしょうか。

答えは、判断基準がないから。

基準が無いので選べず、無数の選択肢を見ながら何もないと感じて悩みます。

特に、ヤングケアラーや若者ケアラーと呼ばれる早い段階で介護に関わった方達は、自分でコントロールできることが大人より少なく、暮らしの軸が決まる前に判断を迫られます。どうしようもなく見える可能性が高いのでしょう。大人へのサポートよりも、踏み込んだ支援が必要なのはそのためです。

そして、高齢者の介護以外にも、子育てや自身の病気や身内の障害など、頭をいっぱいにする原因は他にもたくさんあります。

思い出していただきたいのは、多くの悩みの原因の中で、親御さんの介護だけはあなたが手放しても良いということです。日本では、身寄りがない高齢者も介護を受けて生活しています。介護現場では、親御さんの介護について「私は一切知りません」と関与しないご家族もかなりの数いらっしゃいます。それでも成り立っています。

親を捨てるべきだと言いたいわけではありません。

手放すのはあくまで「自分が介護をするしかない」という考えです。

さて、ここまでのところは忘れてもらってかまいません。大事なのは行動です。何か一つでも行動しない限りあなたの不安は減りません。

何から始めたらいいのか、これもみなさん悩むところ。よく親子で話をしておくべきと言われますが、一番難しいので、ここから始めるとなかなか進まないかもしれません。わかっていてもできないのが普通です。

気兼ねなく話せる方は、ぜひご家族でお話されるようおすすめしますが、抵抗を感じるなら無理しないで大丈夫。

最初は一つだけ、自分だけで完結する一番大事なことを、今、やっておきましょう。

質問です。

- ・10年後、あなたはどう暮らしていたいですか?

- ・今、親御さんと会う頻度はどのくらいですか?

- ・あなたが10歳くらいの頃(それか一番元気だった頃)の親御さんは、どんな人でしたか?

- ・その時の親御さんだったら、介護の心配をするあなたに、何と言いそうですか?

回答をイメージできましたか?

おめでとうございます。これであなたの両立準備の7割は完了です。

今考えた未来の自分が、普通の状態のあなたが望む姿。

仕事と家庭どちらにどれぐらい比重をおくか、程度で構いません。

今親御さんと会う頻度は、あなたが介護をするとしたら無理なく続けられる基準。それに緊急対応が時々加わる程度が現実的です。残りを他人に任せる体制を作るのがあなたの両立方針です。

同居の方は、介護に使う時間は「平日2時間休日5時間」まで、という介護離職経験者の実体験から導きだされたボーダーを覚えておきましょう。

もちろん、あくまで目標なので、ご家庭や地域の事情で調整することになります。

昔の親御さんのイメージは、親御さんの介護体制の目標を決めるのに役立ちます。衰えて弱気になった親御さんしか知ることができない介護職に、元気な頃のエピソードを伝えること。それはあなたにしかできない立派な親孝行です。

その頃の親御さんなら何と言うかは、あなたが迷った時の支えになります。これから無理して気持ちを聞き出す必要はありません。もうあなたは知っています。

これまで聞いた方の8割は、子供に迷惑をかけたくないと言います。あなたが親御さんにどんなに迷惑をかけてきたとしても、ここまであなたが成長したことが嬉しくて、十分に親孝行は済んでいます。この先自分のために子供が苦しんでほしいわけはありません。あなたが楽になる方向性が、親御さんの望みと考えていいんです。

一方で、1割ぐらいは家族に介護してほしいという方もいます。親御さんの性格は変えられませんが、悩むことはありません。あなたの方針はわかりやすくなりました。共倒れしないよう、はじめから全力で他人に任せることを目指すだけです。

かわいそうと感じるかもしれませんが、そう思う優しいあなたは結局手を出さずにはいられないでしょう。だから事前の心構えはこのぐらいがちょうどいいです。

あと少し、独特な方もいます。介護に関係なく周りを振り回す天才肌。何の予想もできずお手上げです。ただ、そのタイプの方の場合、周りももう諦めがついていて、意外とどうにかなっています。

「なるようにしかならないな」というあきらめは、ある意味で最強かもしれません。

さて、ここまでで仕事と介護の両立に関する判断基準、つまりあなた自身の「両立方針」がわかりました。

これが、仕事と介護の両立に備えて1つだけ何か始めるとしたら最初にやってほしいことです。ライフスタイルが変われば更新してください。

まだやれるという人は、頼る先を確認してください。地域包括支援センターが基本です。他にも、会社の相談窓口や専門業者など、相談先はいくつもあります。どこでも構いませんが、介護のことは介護のプロに聞くのが効率的です。連絡先を携帯に登録しておきましょう。

これでまた、両立の準備が2割進みましたね。

今すぐ残りの1割を埋めたい方は、気になることを調べてみてください。また不安になるかもしれませんが、それも当然です。始まるタイミングは親御さん次第ですし、まだ条件も定まっていないので「もしそうなったらどうするか」の答えは誰にもわからないからです。

私は仕事なので毎日飽きもせず両立の具体策を考えていますが、みなさんにそんな暇はないでしょう。不安になったら、あなたはもう9割準備ができていることを思い出してください。

それでも介護で頭がいっぱいになったら、あなたの夫や妻、子供、友人など、介護に関わる以外の大事な人を思い浮かべるといいかもしれません。仕事や趣味に没頭して悩む暇を無くす、でも良いと思います。

始まってもいない介護の悩みにはまりこんだあなたを、今の自分に引き戻してくれます。

まだ不安な方は、多分もう具体的な困りごとがあるのでしょう。専門の相談窓口でお話した方がよいタイミングです。すぐには解決しなかったとしても、あなたが行動したという事実は残ります。あまり考えたくない介護の話で、始まる前から何か行動に移せる人は多くありません。一つでも行動した自分を褒めてください。

ちなみに私の両立相談では、専門知識を使って情報整理し、自身の判断基準を明確にするまでは手伝いますが、その先の介護のアドバイスや働き方のアドバイスはほとんどしていません。

元々持っていた判断基準を思い出したら、その後は自分で考えられるからです。

あなたのことは、あなたが知っています。判断材料さえあれば自分で決められます。これまでそうして生きてきたんですから。

そういえば、冒頭の話には後日談があります。

半年ほど経って、一人暮らしのおばあさんの介護に向かう途中のことでした。

道端で会ったあの娘さんは、何というか普通で、日々忙しくしているようでした。

逃げるように離れたせいでバツの悪さを感じていましたが、思い返せば8年も誰にも頼らず一人で介護を続けていた人です。弱い方ではありません。介護をするもしないもその人の選択なのですから、私が勝手に罪悪感を抱える必要なんてなかったのでしょう。

その後に訪問した先のおばあさんは、余命2週間と言われてから好きなハヤシライスしか食べないと決心して、4年目。寝起きで「さっきちょっと死んでたかも」と笑えない冗談を言いながらジャムパンを食べるおばあさんは、ハヤシライスには飽きたそうです。

人間は意外と丈夫だな、そう思いました。

※プライバシー保護の観点から、事例は一部変更を加えています。

今回は介護が始まっていない方向けに、考え方の軸となることをお伝えさせていただきました。現在、仕事と介護の両立にお困りの方には受け入れ難い表現もあったかと思います。具体的なお困りごとは個別性が大変高いものです。それぞれの方のご事情に合わせ、専門職の方とご相談いただくよう、お願いいたします。