- HOME

- 病気治療・不妊治療と仕事の両立

- 不妊治療と仕事の両立 コラム

- 不妊治療と仕事の両立〜フェムテックの活用〜

不妊治療と仕事の両立〜フェムテックの活用〜

コラム

不妊治療と仕事の両立〜フェムテックの活用〜

一般社団法人Femtech Community Japan 理事 木村 恵

1.日本における不妊治療の現実

日本では婚姻年齢の上昇や晩婚化に伴い、不妊治療を受ける者の数は増加傾向にあり、2021年時点で、実際に不妊の検査や治療を受けたことのある夫婦は約4.4組に1組(22.7%)(*1)となっています。

あまり知られていないのですが、不妊の原因は女性だけにあるわけではありません。WHOの調査によると、約半数は男性にも原因があります。しかし、実際には検査をしても原因がわからないケースも多くあるため、本来は男性・女性で検査に取り組むものですが、不妊治療は女性メインの負荷にならざるを得ないのが現状となっています。

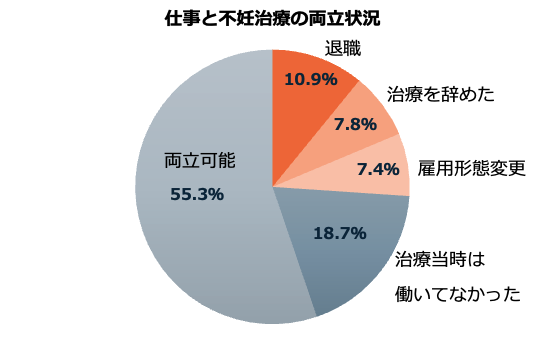

不妊治療を受ける女性の割合が増加する一方で、職場での理解やサポート体制が十分に整っていない現状もあるようです。多くの女性は不妊治療を受けるために仕事を休むことをためらい、体調不良や精神的なストレスを抱えながら仕事を続ける、もしくは辞めざるを得ない状況にあります。

さらに、職場での女性の働きやすさや環境が整っていない場合もあり、女性が主体的な人生設計やキャリア形成をしづらいことも影響しています。仮に不妊治療に関する制度が整っていても制度自体が知られてない、もしくは知っていても制度を使いづらい雰囲気もあるようです。

不妊治療については一緒に働く周囲の理解不足や、不妊治療をしている女性自身が「周りに不妊治療をしていることを知られたくない」というニーズもあり、不妊治療中であることを上司や周囲に言いづらい、言えない状況にあるのが現実です。

筆者が、働きながら不妊治療をしている女性たちから聞いた声は、「不妊治療で仕事を休んでいるが、周りに言えず、自分のわがままだと思われている気がする」「子どもができなかったときのことを考えると、周りには言えない。体外受精まで進んだら仕事との両立は不可能」「パートナーと子どもが欲しいという価値観が異なり辛い」など、物理的・精神的負担について述べているものが多くありました。

出典:厚生労働省「令和5年度 不妊治療と仕事の両立に係る諸問題についての総合的調査」(*2)をもとに筆者作成

2.フェムテックを取り巻く社会的背景とトレンド

昨今、フェムテック(Femtech)と呼ばれる、女性の健康をテクノロジーの力で解決するサービスが注目され、生理・不妊治療・更年期・婦人科系疾患など、多岐にわたる分野で活用されています。例えば、不妊治療を必要としないための予防的な対策から、定期的に婦人科を気軽に受診できるサービスなどもあります。

その背景として、人口減少や働き手不足における女性活躍推進の重要性が高まり、フェムテックの市場拡大を後押ししていることが挙げられます。政府による女性活躍機会の創出や女性の健康支援施策の取り組み、経済産業省の健康経営優良法人の認定、厚生労働省による「えるぼし認定」「プラチナえるぼし認定」等のさまざまな観点から、女性の健康と女性活躍の支援施策が進んでいることが伺えます。

また、日本は世界経済フォーラムが発表しているジェンダー・ギャップ指数2024年度版(*3)で、146カ国中118位と、G7の中でも最下位であり、グローバルで提唱されるジェンダー・ギャップ解消のためにも、女性活躍への取り組みが必要とされています。

このような社会環境も影響し、企業の女性健康支援・福利厚生への取り組みも強化されており、企業の「女性の健康を推進する取り組み」に応えるサービスとして、新しい企業向けサービス(B2B)も登場しています。

3.フェムテックを活用した不妊治療と仕事の両立

2022年4月から不妊治療の保険適用が導入され、日本でも妊活・不妊分野において患者・企業・医療従事者を支援する製品・サービスが増加しています。社会全体や当事者となる夫婦・パートナー同士においても、妊娠・不妊などにおける知識拡大の重要性が求められているのではないでしょうか。

年齢やホルモンなどの個人の身体の状態などにより、妊娠のしやすさや不妊の原因が異なるため、専門家による個別相談や、オンラインコミュニティ形成などが進み、個人向け(B2C)はもちろん、企業向け(B2B)の分野にも広がりを見せています。

フェムテックの進化により、不妊治療と仕事の両立は、より現実的で効果的なものとなっています。これらのツールやサービスを上手に活用することで、治療に伴う負担を軽減し、仕事とのバランスを取りやすくすることが可能になるのではないでしょうか。

出典:Femtech Community Japan「【2023年度最新版】国内Femtechプレイヤーマップ(前編)をもとに筆者が作成 (*4)

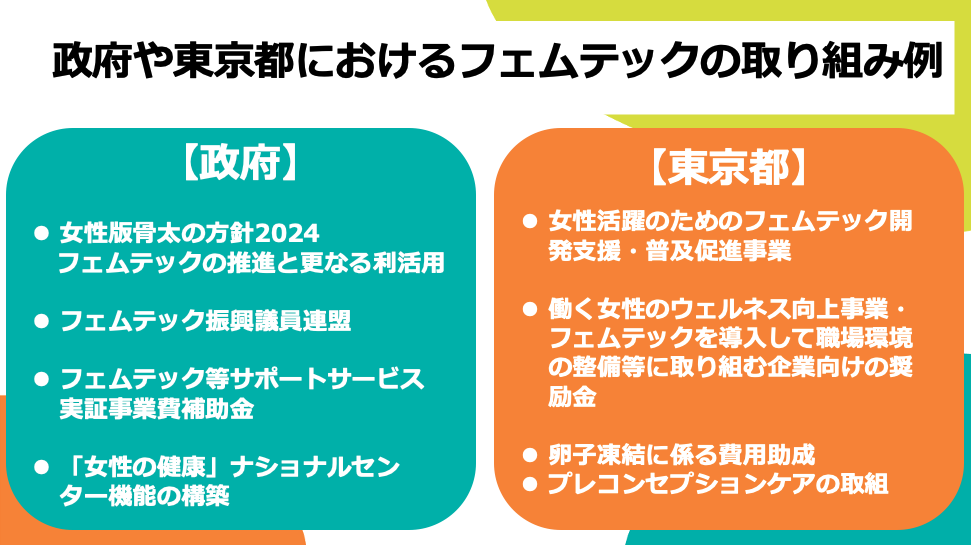

4.政府におけるフェムテックの取り組み

女性活躍推進や少子化対策などの社会的課題への政策も後押しとなり、政府主導で女性の健康課題解決およびフェムテック推進が行われています。女性活躍・男女共同参画の重点方針2024(*5)である「女性版骨太の方針2024」でも、「フェムテックの推進と更なる利活用」が盛り込まれているのです。

さらに、経済産業省は2021年度から4年連続で、事業者向けにフェムテック推進補助事業(*6)に取り組んでおり、フェムテック事業者、福利厚生でフェムテック製品・サービスを導入したい企業、自治体、医療機関等がチームになり、フェムテックを活用したサポートサービスを届ける実証事業を実施しました。実証事業に採択された不妊治療と仕事の両立を支援しているNPO法人フォレシアは、企業の従業員に対し、生殖・不妊・月経に関するチェックを事業所検診で行う機会を創出するプログラムを実施。女性特有の健康に関する研修に加え、検診と産婦人科医による結果通知とオンライン面談を行ないました。プログラム実施前は生殖や不妊に関する問題の正答率が、40〜50%であったのに対し、プログラム実施後は70%以上の正解率を達成し、従業員の研修前後におけるヘルスリテラシーが向上していることが明らかとなりました。

5.東京都におけるフェムテックの取り組み

東京都では、フェムテック分野に関する新製品等の開発・改良などの経費の一部を助成する「女性活躍のためのフェムテック開発支援・普及促進事業」(*7)を、2023年度から実施しています。2023年度は、不妊治療の質を向上させるシステム開発を行うメデタなど6件の事業を採択しました。2024年度も募集しており、助成限度額は2,000万円、助成対象と認められる経費の3分の2を対象とし、企業が新しい技術や製品を開発する際の負担を軽減し、イノベーションを促進することを目的としています。

さらに、フェムテック製品・サービスを導入しようとする企業に対し、2024年度には「働く女性のウェルネス向上事業・フェムテックを導入して職場環境の整備等に取り組む企業向けの奨励金」(*8)を開始。常時雇用する女性労働者が2名以上いる都内企業20社に対し、10万円を奨励金額として設定しています。企業が女性従業員の健康・ウェルネスを向上させる環境整備に取り組む動機づけとなることでしょう。

個人に対しても、2023年度から「卵子凍結に係る費用助成」(*9)が継続して実施され、東京都に住む18歳から39歳までの女性に対し、卵子凍結に係る費用を上限20万円としました。次年度以降、保管に係る調査に回答した際に、1年ごとに一律2万円(2028年度まで実施)を助成し、女性が自身のライフプランに合わせて、出産のタイミングを選択できる支援をしています。

さらに、2024年度から「TOKYOプレコンゼミ」(*10)が開催され、性や妊娠に関する正しい知識を身につけ健康管理をする「プレコンセプションケア」の取り組みも実施しています。18歳〜39歳を対象に月1回、無料講座を開き、希望者に妊娠の可能性などの検査費用を助成しています。

東京都が事業者・企業・個人などに対し、これらの施策を実施することは他の自治体や政府でのフェムテック支援のモデルケースになり得るものでもあり、今後の動向に注目が集まっています。

出典:筆者作成

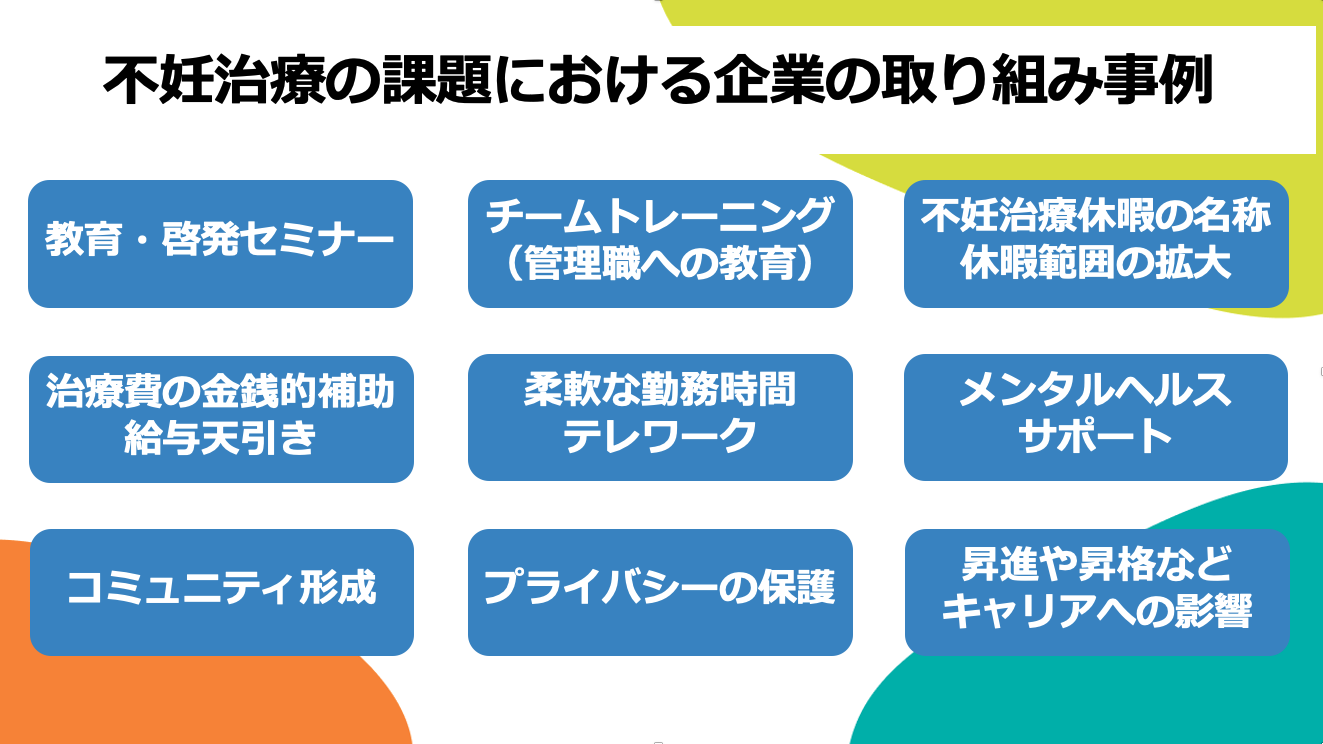

6.企業のフェムテック福利厚生サービスの導入

政府や自治体のフェムテックや妊娠・不妊治療への取り組みが加速する中、多くの大企業がウェルネスプログラムなど、福利厚生サービスの一つとして、フェムテック関連サービスを導入しはじめています。生理・月経等といった定期的な女性のライフスタイルに影響を与える悩みから、不妊治療に特化した福利厚生サービスなど、幅広い年齢層の従業員向けに、女性の健康を意識した制度がありますが、これらの企業による取り組みは、女性のヘルスリテラシー向上支援だけでなく、男性の理解促進支援の需要を意識した取り組みとしても注目を集めています。

各企業が独自の健康経営施策を進める中、自社内ですべて実施するのは難しいため、企業向けに福利厚生サービスを提供しているスタートアップの「福利厚生サービス」を導入している企業も多くあります。

また、従業員に対する卵子凍結補助を実施する企業も増加しており、ポーラ・オルビスホールディングス(*11)は、不妊治療の個人負担費用の一部補助や卵子凍結に関わる保管初期費用負担を実施しています。サイバーエージェント(*12)は、卵子凍結に関する費用について一人40万円を上限に補助を導入。メルカリ(*13)は、妊活サポートの一環として200万円/子を上限に補助しています。その他、伊藤忠商事、ジャパネットホールディングス、セガサミーホールディングス、サニーサイドアップなどが、従業員に対する卵子凍結補助を実施しています。

不妊治療は、デリケートな問題でもあり、不妊治療をしていることを周りに知られたくない女性も多いものです。また、突発的に仕事を休まなければならないことも多く、各社は不妊治療に関わる休暇について、不妊治療を特定しない制度を導入しています。野村不動産ホールディングス(*14)は、女性特有の体調不良の際に、月1回取得できる特別休暇「エフ休暇」を導入し、取得事由を生理・不妊治療・更年期による体調不良まで拡充しています。LINEヤフー(*15)は、生理休暇を「F休」に改め、不妊治療や女性特有疾患に拡大し、さらに不妊治療や男女の更年期のセミナーを月2回開催し、その結果、F休取得割合は42%となっています。

出典:筆者作成

7.まとめ

不妊治療と仕事の両立は、多くの企業や従業員にとって課題となっていますが、企業のサポート体制の整備や周囲の理解により、その実現が可能となっています。企業は、不妊治療に対する理解を深め、従業員が安心して通院・治療に専念できる環境を整えることが重要ではないでしょうか。また、従業員は、自身の健康を第一に考えたうえで、必要であれば柔軟な働き方やサポート制度を積極的に利用することが求められています。

フェムテックの導入や柔軟な働き方の推進により、不妊治療と仕事の両立が実現すれば、多くの女性が健康で充実した人生を送ることが可能になるでしょう。また、不妊治療の原因の半数は男性側にあるが、どうしても女性メインの負荷にならざるを得ないため、男性側の理解とサポートが必要になるものです。企業と従業員が協力し合い、互いにサポートし合うことで、より働きやすい環境が生まれ、社会全体の健康とウェルビーイングが向上することを期待したいです。

参考資料

(*1)厚生労働省「不妊治療と仕事との両立サポートハンドブック」

(*2)厚生労働省「不妊治療と仕事の両立に係る諸問題についての総合的調査」

(*3)男女共同参画局「グローバルジェンダーギャップ指数2024」

(*4)Femtech Community Japan「【2023年度最新版】国内Femtechプレイヤーマップ(前編)」

(*5) 男女共同参画局「女性版骨太の方針2024」

(*6)経済産業省「フェムテック等サポートサービス実証事業費補助金」

(*7)東京都「女性活躍のためのフェムテック開発支援・普及促進事業」

(*8)東京都「「働く女性のウェルネス向上事業」「フェムテック」を導入して職場環境の整備等に取り組む企業向けの奨励金を開始

(*9)東京都「加齢等による妊娠機能の低下を懸念する場合に行う卵子凍結に関わる費用助成」

(*10) 東京都「プレコンセプションケアに係る取組」

(*11)ポーラ・オルビスホールディングス

(*12)サイバーエージェント

(*13)メルカリ

(*14)野村不動産ホールディングス

(*15) LINEヤフー